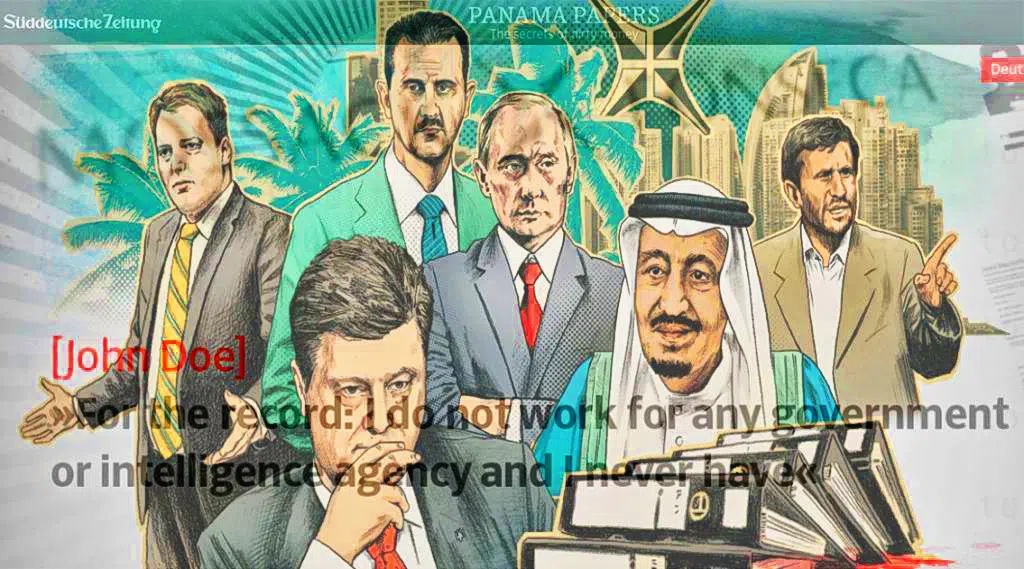

Cándido Conde-Pumpido: «El Supremo es como un portaaviones que tiene que maniobrar en un puerto deportivo»

Cándido Conde-Pumpido Tourón (A Coruña, 1949) lo ha sido casi todo en el mundo de la Justicia. Es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde 1995 y ha sido el fiscal general del Estado que más ha potenciado a la Fiscalía. De vuelta al Alto Tribunal observa con interés lo que sucede y define al Tribunal Supremo “como un portaaviones que tiene que maniobrar en un puerto deportivo».

TEXTO E IMAGEN: CARLOS BERBELL Y YOLANDA RODRÍGUEZ

Conde-Pumpido pertenece a una saga de reconocidos juristas españoles. Él mismo, es uno de los magistrados españoles más internacionales.

Su padre, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, fue teniente fiscal del Tribunal Supremo y su abuelo, del mismo nombre, fue presidente de las Audiencias Territoriales (antecedentes de los actuales Tribunales Superiores de Justicia) de A Coruña, Valladolid y Valencia.

El magistrado del Tribunal Supremo fue uno de los fundadores, en 1983, de la asociación progresista Jueces para la Democracia. Conde-Pumpido siempre se ha distinguido por este compromiso.

En 2004, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo nombró fiscal general del Estado.

Durante los ocho años que duraron sus dos mandatos, Conde-Pumpido se distinguió por preparar al Ministerio Fiscal para asumir la instrucción que, desde la Constitución de Cádiz, ostentan los jueces, en línea con los países democráticos del mundo.

Se puede decir, sin temor a cometer error, que en la historia de la Fiscalía General del Estado de España hay un antes y un después del paso de Cándido Conde Pumpido.

A nivel internacional, Conde-Pumpido logró colocar al Ministerio Fiscal español en las instituciones más relevantes. Él mismo fue presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y presidente de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de la Unión Europea e incorporó al Ministerio Público español como miembro de la Asociación Internacional de Fiscales. Sin olvidar Eurojust.

Su mente es aguda y rápida. Lleva a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Supremo en su mente. Sabe lo que funciona y lo que no. Lo que habría que hacer y lo que no se ha hecho. Es claro y directo.

No hace mucho que le escuchamos decir una frase: ‘el Tribunal Supremo es como un portaviones que tiene que maniobrar en un puerto deportivo’.

Es que es así. El Tribunal Supremo es como un portaaviones que tiene que maniobrar en un puerto deportivo, lo repito. Estamos en un espacio muy pequeño en el que apenas podemos maniobrar. Porque sólo nos podemos pronunciar sobre un número reducido de delitos, que superan los cinco años de cárcel.

Los delitos castigados con menos de cinco años no están a nuestro alcance porque tienen el correspondiente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Suponen más de dos tercios del total.

Ese es uno de los problemas más importantes con los que nos encontramos en este momento.

La jurisdicción penal abarca la mayor parte de los procedimientos que tramitan los órganos jurisdiccionales. Hay tres veces más procedimientos penales que en el resto de las jurisdicciones.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no puede unificar criterios en la mayor parte de los tipos delictivos. Que son tipos delictivos de menor entidad punitiva pero son los más corrientes.

Por ejemplo, recientemente participaba en unas jornadas de propiedad intelectual en las que se planteaba la diversidad de criterios que existen en las Audiencias Provinciales y la imposibilidad de que el Tribunal Supremo pudiera dictar sus criterios porque son delitos menores.

Podemos pronunciarnos sobre ellos, pero sólo a través de la vía de la conexidad. Si están conectados a un delito más importante. Por eso utilizo el símil del portaaviones.

Otra frase suya: ‘el enorme talento de la Sala Segunda está desaprovechado’. ¿También va por esa vía?

Es que está desaprovechado. Dedicamos una enorme proporción de nuestro tiempo a resolver cuestiones fácticas que no son de nuestra competencia. Que deberían ser competencia de la segunda instancia. De los tribunales de apelación.

Estamos repitiendo una y otra vez lo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo en materia de homicidios, de tráfico de drogas o delitos de agresión sexual, sobre los cuales ya nos hemos pronunciado…

Por ejemplo, en tráfico de estupefacientes, han sido centenares las veces que hemos dictaminado sobre la misma cuestión.

En cambio hay muchos problemas que afectan a delitos de enorme relevancia para la vida económica, para la vida social, que son delitos que no llegan al Tribunal Supremo. Como las imprudencias o el impago de pensiones alimenticias, por poner dos ejemplos.

Nuestro talento de unificación, nuestra especialización en la casación, y el dominio que tenemos del derecho penal puede aportar mucho y puede contribuir a solucionar y a aclarar no pocos conflictos a la sociedad española.

«DEDICAMOS UNA ENORME PROPORCIÓN DE NUESTRO TIEMPO A RESOLVER CUESTIONES FÁCTICAS QUE NO SON DE NUESTRA COMPETENCIA»

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»29116″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]

¿Por qué, según usted, se ha desnaturalizado el recurso de casación penal, del que dice que se ha convertido en una suerte de recurso de apelación?

El recurso de casación penal debe cumplir la función que cumple el Tribunal Supremo.

Y la función de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es unificar el ordenamiento penal y procesal para garantizar la seguridad jurídica.

Garantizamos la seguridad jurídica a través de un triple procedimiento: Asegurando la unidad del procedimiento penal, estableciendo criterios uniformes para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, y garantizando la predictibilidad de las resoluciones judiciales.

Pero ese recurso de casación, que tiene una naturaleza fundamentalmente jurisprudencial, se ha desnaturalizado por la inexistencia en España de la doble instancia.

Y nos ha obligado a cumplir la función de la apelación.

A revisar los hechos a través de la presunción de inocencia. Eso desnaturaliza el recurso.

¿Los casos de aforados afectan, de alguna manera, a la forma de operar de la Sala Segunda? Usted afirmó en una ocasión que eran casos residuales, pero no negará que tienen un gran impacto en la opinión pública.

Nuestro trabajo esencial es la casación: hacer jurisprudencia y dotar de seguridad jurídica al sistema penal.

La función que desarrollamos en relación con los aforados, desde mi punto de vista, es una función menor, desde el punto numérico y del tiempo que nos lleva.

Ahora bien, es verdad que es una función importante.

El hecho de que nosotros seamos competentes para enjuiciar a los miembros del Gobierno y a los miembros del Poder Legislativo -el Congreso y el Senado-, significa, en primer lugar, que somos la única Sala del Tribunal Supremo que aparecemos mencionados de manera específica en la Constitución.

La Carta Magna habla, por un lado, del Tribunal Supremo. Pero habla específicamente de la Sala de lo Penal, como órgano constitucional que tiene como misión enjuiciar al Gobierno y a las Cámaras.

Esa función nos convierte, además, en herederos –en cierta forma- del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República. Porque esa competencia, en esa época, no se atribuía al Tribunal Supremo sino al Tribunal de Garantías. Lo que podría ser hoy el Tribunal Constitucional.

En otros países, por ejemplo Francia, existen tribunales especiales para enjuiciar a los miembros del Gobierno. Nosotros somos ese tribunal especial porque tenemos esa jurisdicción.

Por lo tanto, yo creo que esa jurisdicción es muy importante.

«NUESTRO TRABAJO ESENCIAL ES LA CASACIÓN: HACER JURISPRUDENCIA Y DOTAR DE SEGURIDAD JURÍDICA AL SISTEMA PENAL»

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»29113″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]

¿Les afecta que, desde los medios de comunicación, les pongamos etiquetas, como conservadores o progresistas cuando hablamos de ustedes?

Creo que la Sala Segunda debe ser un tribunal equilibrado. Representativo del conjunto de las posiciones que existen en una sociedad plural como es la española. Es indudable, también, que en la interpretación del derecho existen perspectivas más avanzadas, perspectivas más conservadoras. Y eso debe equilibrarse en un tribunal colegiado como el de la Sala Segunda.

Por eso, durante muchos años el Consejo General del Poder Judicial ha procurado que la Sala Segunda existiese esa concepción plural que es la que garantiza la continuidad del sistema y la seguridad que damos al conjunto de los ciudadanos.

La prensa, naturalmente, opina libremente. Esa es su facultad.

Usted ha sido fiscal general del Estado durante 8 años y se ha pronunciado abiertamente a favor de que los fiscales asuman la instrucción. ¿Por qué es mejor que los fiscales instruyan en vez de los jueces de instrucción?

Mi opinión es que España está sufriendo una grave anomalía en los asuntos penales. Somos un país que todavía utiliza lápiz cuando el conjunto de las naciones europeas están ya en la era digital.

No podemos continuar con un sistema de instrucción propio del siglo XIX.

Cuando el ministro de Justicia, Manuel Alonso Martínez, hizo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya preveía que la instrucción fuera llevada a cabo por los fiscales, como en casi todos los países europeos avanzados.

Se encargó a los jueces de instrucción por razones económicas. Porque suponía el despliegue de todo un sistema de fiscalías en todos los lugares donde se iban a colocar juzgados de instrucción. En aquel momento las comunicaciones eran difíciles y el costo era excesivo. Ya no es así.

Estamos insertos en un ámbito internacional en el que el modelo es el de la instrucción por parte del Ministerio Fiscal.

El Tribunal Penal Internacional tiene ese modelo. Prácticamente, todos los países tienen ese modelo. Eurojust, que es el que une a todos los sistemas penales europeos, tiene ese modelo.

Estamos ‘gastando jueces’ en algo que no es su función y no estamos utilizando toda la capacidad del Ministerio Fiscal.

El problema que siempre se pone al hecho de que el fiscal asuma la investigación es la independencia del fiscal general del Estado. Esa, si nos permite, es la madre del cordero. ¿Puede un fiscal general ser independiente?¿Pueden los partidos políticos permitirse el lujo de tener un fiscal del Estado que sea un contrapoder ?

El fiscal general del Estado no debe ser un contrapoder y en ningún país del mundo es un contrapoder.

Tenemos que ser conscientes de que vivimos en un sistema democrático, donde la mayoría social se expresa a través de las urnas. Es lógico que las líneas generales del Ministerio Fiscal sean coherentes con lo que quiere la mayoría de la sociedad. Eso significa, en casi todos los países del mundo, que el fiscal tiene una legitimidad democrática porque tiene una cierta vinculación con la mayoría existente en el parlamento del país.

Pero esto no significa ninguna pérdida de libertad por parte del fiscal.

Lo que hicimos nosotros en la reforma del Estatuto Fiscal fue reforzar el sistema del nombramiento del fiscal. Que se hiciera a propuesta del partido ganador de las elecciones pero con intervención de los tres poderes del Estado.

Es el único alto cargo de la Administración Pública en cuyo nombramiento intervienen los tres poderes. Hay una propuesta del Gobierno. Hay un dictamen del Consejo General del Poder Judicial. Y hay una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

No existe ningún cargo en el que intervengan de esta manera los tres poderes del Estado.

También se estableció una garantía respecto a la duración de su mandato.

«ESTAMOS ‘GASTANDO JUECES’ [DE INSTRUCCIÓN] EN ALGO QUE NO ES SU FUNCIÓN Y NO ESTAMOS UTILIZANDO TODA LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO FISCAL»

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»29114″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]

E hicieron que no pudiera ser cesado…

Así es. Antes, el fiscal general del Estado tenía un mandato que duraba una semana. Cada semana podía ser cesado por el Consejo de Ministros.

Tras reunirme con algunos exfiscales generales comprobé que esto ocasionaba cierto malestar. Le pedí al presidente del Gobierno que asumiera algo que los fiscales venían reclamando desde hacía más de 20 años: que el fiscal general del Estado tuviese un mandato determinado y que no pudiese cesar más que por causas legales.

Ese mandato, por supuesto, debía coincidir con el Gobierno que le había propuesto. Porque si el fiscal continúa con un Gobierno de signo contrario, se pueden producir disfunciones y enfrentamientos que no son convenientes.

Ahora al fiscal no se le puede cesar ni reelegir. No puede tener ni premio ni castigo.

Todo lo expuesto da garantías suficientes. Además, los fiscales en su trabajo son autónomos.

El fiscal general del Estado marca unas líneas generales de actuación, pero el fiscal general no está encima de todos los asuntos.

Existe un viejo dicho: ‘el fiscal es uno y trino’…

Es absurdo. Los 2.400 fiscales todos los días hacen más de 10.000 dictámenes.

Yo nunca he tenido que dar una orden para que los fiscales hicieran algo distinto a lo que ellos realmente querían hacer.

En España está establecida una cultura de respeto al juez. Yo lo compruebo cuando tomo decisiones en el Tribunal Supremo. Cuando ponen en el titular “el Supremo dice…”.

Sin embargo, no se ha conseguido ninguna posición de respeto al fiscal.

Los políticos consideran que el fiscal es una pieza a cazar, que ha sido designado por el gobierno contrario.

En la medida en que no pueden cuestionar la decisiones judiciales, cuestionan directamente las actuaciones de la Fiscalía.

Por ejemplo, el trabajo en la Púnica o en Gürtel viene de una investigación del Ministerio Fiscal, pero si finalmente es avalada por el juez y sale como una decisión judicial es mejor aceptada públicamente.

Hay que decir que gran parte de esta resistencia contra la instrucción por parte del Ministerio Fiscal tiene un foco, que es la Audiencia Nacional. Allí se ha generado un lobby jurídico-mediático que se resiste a lo que tiene que ser y será. Porque la Audiencia Nacional ha generado un equipo de prensa alrededor de la misma que, de alguna forma, se autoalimenta.

Esto solo cambiará cuando ese lobby prescinda de tópicos, abra las ventanas y deje de hacer esta política de campanario.

No podemos pensar que nosotros, con nuestro botijo, tenemos el sistema más avanzado del mundo y que todos los demás están equivocados.

Solo si se elimina ese tópico, de la dependencia del fiscal, los políticos podrían atreverse a dar el paso, que es absolutamente imprescindible.

«HAY QUE DECIR QUE GRAN PARTE DE ESTA RESISTENCIA POR PARTE DEL MINISTERIO FISCAL TIENE UN FOCO, QUE ES LA AUDIENCIA NACIONAL»

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»29115″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]

Sin embargo, no hay que negar que el Ministerio Fiscal ya ha asumido, en gran parte, esa iniciativa de la instrucción. En la Audiencia Nacional hay más de 40 fiscales sin los cuales sería imposible hacer frente a macro investigaciones complicadas como las que lleva a cabo de forma habitual. Y lo mismo ocurre con la Fiscalía Anticorrupción, que usted potenció. El cambio se está produciendo… silenciosamente. Los dos sistemas están cohabitando.

La Audiencia Nacional ya está funcionando en la práctica con un modelo de jueces de garantías. Cada uno de los seis Juzgados Centrales de Instrucción tiene, por lo menos, media docena de fiscales.

Hay tres Fiscalías actuando al mismo tiempo en la Audiencia Nacional: la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se ocupa fundamentalmente de asuntos de terrorismo, la Fiscalía Anticorrupción, que, aunque actúa en toda España, los asuntos más importantes los lleva la Audiencia Nacional, y, por lo tanto, cada juez de instrucción tiene dos o tres fiscales de Anticorrupción trabajando para ese juzgado, y la Fiscalía Antidroga, que se ocupa de las grandes operaciones de droga, del blanqueo de capitales vinculado a la droga, que actúa de forma única y exclusiva en la Audiencia Nacional.

Los seis jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional son pocos. Yo empezaría por multiplicar por tres el número de juzgados. Necesitan 18 juzgados. Estamos siempre viendo cómo los asuntos más relevantes le corresponden a los mismos jueces que, muchas veces, ni siquiera son los titulares. Porque estos están de magistrados de enlace en Londres, en Roma, en donde sea, pero no dónde debían estar, en mi opinión.

Esos Juzgados Centrales de Instrucción, que funcionan sobrecargados, están hoy en día auxiliados por un número muy importante de fiscales que impulsan la investigación a través de las diligencias de investigación, desarrollando una buena parte de esa investigación.

Los jueces coordinan, toman las decisiones más importantes, hacen de jueces de garantías, pero el fiscal impulsa el caso.

Hemos notado cierto déficit de reconocimiento y de conocimiento público de su trabajo en algunos de ellos.

El fiscal nunca ha buscado protagonismo. No quiere jugar a ver quién resulta más reconocido en su trabajo.

Lo cierto es que, en la época en que yo fui fiscal general del Estado, después de visitar y participar en reuniones internacionales de Ministerios Públicos, y comprobar que el modelo generalizado en el mundo era el modelo de investigación por la Fiscalía, traté de preparar a la Fiscalía para ese futuro de investigación.

Para eso se crearon 700 plazas de fiscales más, durante los años en que yo estuve, se potenció la Fiscalía Anticorrupción, se potenció la Fiscalía Antidroga y se crearon las especialidades de fiscales, para que conozcan bien determinadas materias.

La Fiscalía Anticorrupción que yo conocí estaba en un piso cedido por la Agencia Tributaria y tenía nueve fiscales en Madrid y uno en Barcelona. Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción tiene hoy un magnífico edificio, una sede propia, más de cien personas trabajando para ella, en unidades de apoyo, y tiene doce fiscalías delegadas. Málaga, Canarias, Baleares, Valencia o Cataluña.

Y esas fiscalías delegadas, como se ha podido comprobar en Baleares, por ejemplo, o en la Costa del Sol, han trabajado bien.

Ese trabajo, naturalmente, es un trabajo que se presta a los jueces de instrucción para que puedan desarrollar su función.

«SIEMPRE SE SUELE HABLAR DE QUE EL CASO GURTEL ‘LO EMPEZÓ A INVESTIGAR EL JUEZ GARZÓN’. GURTEL LLEVABA UN AÑO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN Y ESTA APORTÓ LAS DILIGENCIAS»

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»29117″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]

Con el sistema actual, hay que decirlo, parecen duplicarse las investigaciones. Por una parte, la fiscalía hace una instrucción y después se la pasa al juez, que vuelve a repetir todos los pasos, con interrogatorios ya hechos…

El Estatuto de la Fiscalía le permite realizar diligencias de investigación. Dichas diligencias duran seis meses. El fiscal general excepcionalmente puede extenderlas y darles una prórroga.

En los asuntos de gran importancia, que se atribuyen a las fiscalías especializadas, blanqueo de capitales o corrupción, cuando el fiscal termina esas diligencias de investigación y las aporta el juzgado, la investigación está ya en gran parte realizada.

Por ejemplo, en el caso Gurtel, siempre se suele hablar ‘lo empezó a investigar el juez Baltasar Garzón en tal fecha’. Bueno, Gurtel llevaba un año ya de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y esta aportó las diligencias. ¿Cuándo? Pues en el momento en que era necesario adoptar decisiones que afectaban a derechos fundamentales.

Cuando había que acordar entradas en registros, intervenciones telefónicas, etcétera, algo que no puede acordarlo el fiscal porque constitucionalmente le corresponde al juez.

El fiscal, con todo lo que tiene preparado, acude al Juzgado de Instrucción, entrega las diligencias de investigación y, a partir de ahí, empieza a trabajar el juez.

¿Me dice usted que es un sistema lento? Pues sí, es un sistema lento.

Yo le puedo decir que, por ejemplo, uno de los casos más famosos de estafa piramidal en el mundo, el caso Madoff, en Estados Unidos se juzgó en siete meses y se le pusieron ciento veinte años de cárcel.

El caso similar en España, de estafa piramidal, que puede ser el caso de Forum-Afinsa, pues lleva más de siete años y todavía no se ha señalado juicio. Todavía está en fase de instrucción.

Esa lentitud afecta a la imagen de eficacia de la justicia.

Sin duda que afecta. Porque los ciudadanos ven que los asuntos no llegan a salir adelante.

Y luego hay otro problema. Que es un problema de protagonismo de algunos figuras.

En Baleares están trabajando con una enorme diligencia y corrección y los asuntos de relevancia los fraccionan, en lo que se llaman piezas separadas. Eso significa que se están celebrando juicios a altas autoridades y personajes de importancia. Y algunos han llegado ya al Tribunal Supremo.

Sin embargo, son procedimientos que se iniciaron después de algunos otros procedimientos importantes y muy conocidos, en los que si se hubieran hecho piezas separdas, se podrían haber celebrado ya juicio sobre aspectos parciales, muy relevantes para el procedimiento. Se podría, incluso, haber dictado sentencia en algunas piezas concretas y haber llegado al Supremo. Y el Supremo podría haber establecido una jurisprudencia que aplicaría a los demás procedimientos.

El afán de llevarlo todo en un solo procedimiento impide que la justicia se celebre con más rapidez.

En ese sentido, tengo que decirle que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Consejo de Ministros tiene una propuesta positiva de tratar de impedir esa actuación, de determinados jueces, que tienen una determinada tendencia a demorar la justicia por afán de crear macrocausas que luego son imposibles de tramitar con una cierta celeridad.

«ESTOY DE ACUERDO EN QUE LA PROLONGACIÓN DEL PERIODO DE INSTRUCCIÓN QUEDE EN MANOS DEL FISCAL. ES EL CRITERIO COMÚN EN OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA»

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»29118″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]

¿Qué le parece que las instrucción simples tengan un tiempo máximo de seis meses y las complejas 18, con excepciones?

La idea me parece correcta. Trata de establecer esas limitaciones.

Cuando yo era fiscal general del Estado hice una reforma del Estatuto en el que se establecía un plazo de seis meses para las investigaciones que realiza el Ministerio Fiscal, y un año si son investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Siempre con posibilidad de prórroga.

La posibilidad de prórrogas también está contemplada en la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno.

Es una propuesta bien intencionada que establece un horizonte de expectativa, para que se realicen las cosas en ese plazo, pero siempre tiene que caber la posibilidad –a través de prórrogas- de extender las investigaciones que sean más complicadas.

¿Y que la prolongación del periodo de instrucción quede en manos del fiscal?

Estoy de acuerdo. Es el criterio común en otros países de la Unión Europea, dado que la acción popular solamente existe en España, y la acusación particular, en los escasos sistemas en que se admite, está siempre supeditada a la acusación del Ministerio Público.

Durante sus dos mandatos como fiscal general del Estado, el magistrado Juan José López Ortega elaboró el nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno Zapatero. Lo terminó, pero no dio tiempo a que se aprobara. Con Ruiz Gallardón ha ocurrido lo mismo. Han elaborado otro proyecto que no ha cuajado. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que se apruebe un código procesal penal nuevo, moderno?

Tienen que darse dos condiciones: la voluntad política de llevarlo a cabo, porque técnicamente, el proyecto ya está, y la superación de la desconfianza en el Ministerio Fiscal, existente en este país.

Esto es algo que no ocurre en ninguna otra nación.

Los fiscales, en España, tienen muchas más garantías de independencia que otros países, como Portugal, Francia, Alemania. Esto no se sabe y hay que decirlo.

Pero aquí se plantea la cuestión y en esos países, no. Alemania, por ejemplo, un país serio, federal, la investigación por el Ministerio Fiscal nunca ha generado ningún problema.

En Estados Unidos los fiscales dependen del fiscal general. Nadie pone en tela de juicio tampoco su actuación. Cuando nos miran no entienden nuestro sistema. Ellos tienen más asuntos de cooperación internacional pendientes con nosotros que nosotros con ellos. Y eso ocurre porque les pedimos diligencias que en su sistema no se pueden hacer, como declaraciones judiciales en fase de instrucción. Lo que provoca que las diligencias que deban practicarse en el extranjero se dilaten mucho. Como nos ha ocurrido, por ejemplo con la comisión rogatoria que ha reclamado la fiscal general en el caso Gurtel. Nuestro modelos procesales no son compatibles.

¿Cree usted que existe voluntad política?

Yo creo que sí. Existe. Desde el Pacto de Estado de la Justicia, que firmaron el entonces ministro de Justicia, José Michavila, por el PP, y Juan Fernando López Aguilar, por el PSOE, en 2001, ya se viene acordando por los dos partidos que debe establecerse un modelo acusatorio en el proceso penal. Que es el fiscal el que debe llevar la instrucción.

¿Pero qué es lo que tenemos aquí? Un enorme poder corporativo que se opone a esa modificación. Y una alianza que, cuando se plantea la modernización de nuestro modelo procesal, genera –yo lo he vivido como fiscal general del Estado- una reacción muy contundente contra el fiscal general del Estado, que asusta a los responsables políticos.

En mi caso, por haber sido designado por un Gobierno concreto. Y en el caso del señor Torres-Dulce, por lo mismo.

Tanto el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del ministro Caamaño como del ministro Ruiz-Gallardón se encontraron con resistencias que no permitieron llevarlo adelante.

¿Es optimista con respecto al proyecto del señor Catalá?

Sí, el proyecto del señor Catalá está muy bien enfocado. Las reformas que plantea son convenientes y necesarias, pero creo que es un proyecto de reparación rápida.

Si tenemos un coche que tiene 10-12 años que se avería, lo llevamos a reparar y, a lo mejor, nos tira un par de años más. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que cambiar el coche.

El proyecto del señor Catalá trata de apuntalar un edificio que está en ruinas utilizando un buen sistema de andamiaje para que pueda sostenerse un poquito más.

Ha introducido la doble instancia, que es muy importante, pero las reformas no dejan de ser un remiendo a un traje que tenemos desde el siglo XIX y que tiene costuras por todas partes.

«LAS REFORMAS DEL SEÑOR CATALÁ NO DEJAN DE SER UN REMIENDO A UN TRAJE QUE TENEMOS DESDE EL SIGLO XIX Y QUE TIENE COSTURAS POR TODAS PARTES»

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»29120″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]

Cambiando de asunto, ¿el Tribunal Supremo puede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

Sí. No solamente puede sino que tiene que plantearlo. Los tratados establecen que si existe una cuestión de interpretación de derecho europeo que se tienen que resolver por un tribunal nacional que no tiene ningún recurso por encima, como es el caso del Tribunal Supremo, debe de preguntarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de una cuestión prejudicial. Así no existirán 28 interpretaciones distintas de los tribunales supremos de cada país.

El Tribunal Supremo ya ha planteado este tipo de cuestiones en la Sala de lo Contencioso y en la Sala de lo Laboral, pero aún no lo ha planteado en penal.

«EN LAS INFORMACIONES SOBRE EL PLENO DEL 13 DE FEBRERO YA SE ANUNCIABA QUE LA DECISIÓN ADOPTADA IMPLICABA NECESARIAMENTE LA VUELTA A PRISIÓN DE LOS HISTÓRICOS ETARRAS»

Sobre el caso de la fuga del etarra Plazaola, ¿cómo cree que el presidente Lesmes llevará a cabo la investigación en el Supremo tras su huida?

Creo que existe un error de enfoque en este tema. La estimación de los recursos del Fiscal en los casos Potros y Plazaola ya era pública y notoria, antes de su deliberación, dado que el criterio general adoptado en el Pleno Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 13 de enero sobre el recurso de Pikabea era aplicable obligadamente a todos los recursos pendientes, como se anunció y publicó en su momento.

Como puede comprobarse fácilmente en las informaciones de prensa publicadas sobre el Pleno de 13 de Enero ya se anunciaba que la decisión adoptada implicaba necesariamente la vuelta a prisión de los históricos etarras Santiago Arróspide Sarasola y Alberto Plazaola, puestos en libertad en aplicación de la Decisión Marco 675/2008 de la Unión Europea, ya que en el Pleno se rechazó con carácter general el cómputo del período de prisión cumplido en otros países de la Unión Europea.

En consecuencia, sin necesidad de filtración alguna, en cuanto se anunció que el Tribunal Supremo había resuelto el pasado martes los recursos del Fiscal contra la liberación de Potros y Plazaola, el resultado era público y notorio, sin que los periodistas especializados necesitasen ninguna información adicional para conocer el resultado, que venía predeterminado por la decisión del citado Pleno Jurisdiccional, como ya se había anunciado y publicado en el mes de enero.

Como también conocían desde enero los defensores de los recurrentes y los propios interesados, que el recurso del Fiscal iba a ser estimado, y deberían volver a prisión.

En mi modesta opinión, para evitar la fuga lo más conveniente habría sido acumular todos los recursos y resolverlos conjuntamente. La decisión se habría demorado unas semanas, mientras se tramitaban los recursos, pero una vez adoptada sería inmediatamente ejecutiva para todos los afectados, sin tener que esperar a que fuese culminando la tramitación de cada recurso, con el riesgo derivado del conocimiento previo de una decisión final que no se podía ejecutar.

¿Usted está a favor del Tribunal del Jurado?

Yo estoy a favor del Jurado Popular. Estoy a favor de que los ciudadanos participen de la Administración de Justicia. Significa un sistema por el cual la justicia se implica más en el conjunto de la sociedad. Sin embargo, creo que el modelo de jurado que tenemos en España es de una gran complejidad y está provocando muchos problemas de funcionamiento.

Soy partidario del Jurado Popular, pero no del jurado que tenemos aquí.

En el año 1998, se decidió mediante una decisión no jurisdiccional del Pleno que no se aplicara la Ley del Jurado en el Supremo. Sin embargo, el Articulo 2 de la Ley del Jurado, establece que tanto los TSJ como el Tribunal Supremo en caso de aforados tendrían que ser juzgados por un jurado.

Tengo la suerte o la desgracia de ser el magistrado más antiguo de la Sala Segunda. Yo me incorporé hace ahora 20 años. Yo estuve en esa sesión con lo que tengo la oportunidad de explicar ese tema. Es una decisión que viene impuesta por razones constitucionales. Cuando se trata de enjuiciar al presidente del Gobierno, por ejemplo, la Constitución dice que solo podrá ser juzgado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y aquí hay que plantearse si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es lo mismo que un tribunal de jurado dentro de la Sala de lo Penal. Y no lo es.

Esta decisión constitucional provoca un grave perjuicio para los aforados del Supremo, porque la decisión que se adopte en el Supremo, aunque sea por un jurado, no puede ser recurrida.

Cualquier persona juzgada por jurado en una Audiencia Provincial tiene la posibilidad de ir en apelación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y en casación al Tribunal Supremo.

Con esto quiero decir que a los aforados les estamos privando de una instancia en el caso normal y de dos instancias si se les juzga por el jurado. Los aforados en cambio son compensados de no tener recursos al ser juzgados por el tribunal que debía resolver los recursos. Se se pusiera un jurado en el Supremo esta compensación no existiría, salvo que se admitiese un recurso, lo que tiene que hacerse reformando la ley.